(資料圖片)

(資料圖片)

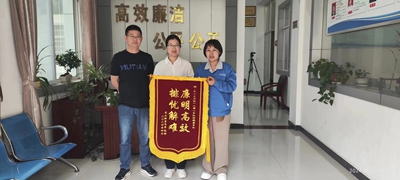

贍養父母、孝敬老人是中華民族的傳統美德,也是子女應盡的義務。現已九旬的羅老漢,本應兒孫繞膝,盡享天倫之樂,而今卻因家庭內部矛盾,將兒子告上法庭。4月25日,經鎮平縣人民法院石佛寺法庭循循善誘,巧妙調解,羅氏兄弟不僅就羅老漢的贍養問題達成了協議,而且還解決了兄弟之間分家時遺留的承包土地權屬爭議。兩弟兄手足情歸,羅老漢也露出滿意的笑容。

基本案情

羅老漢出生于1933年,現已91歲。老漢育有三子一女,其中長子早年去世,女兒已近七旬,年老多病,無勞動能力。老漢喪失勞動能力的20余年時間,一直隨三兒子生活,二兒子雖幾乎沒有盡過贍養義務,但羅氏兄弟也一直相安無事。2024年初,羅老漢突然患病住院,羅老三找羅老二商量老父親醫療及贍養問題,希望二哥分擔一部分贍養壓力。羅老三提出這個請求后,羅老二也提出了自己的意見。

兩弟兄為了贍養問題以及衍生出來的分家及承包土地權屬爭來爭去,也沒能爭出個“子丑寅卯”來,于是羅老三便拉著老父親來到法庭,狀告羅老二不贍養老人。

法庭調解

石佛寺法庭見羅老漢已年逾九旬,拄著拐杖前來“狀告”,十分重視,立即通知羅老二到庭應訴,并迅速確定了開庭審理時間。經過法庭調查,承辦法官姜赟了解到了羅老二并非不贍養父親,只是沒有與羅老三協商達成一致意見,再加上當時分家時兄弟之間也留有心結。掌握了主要矛盾點后,姜法官便把庭審的重點放在了“法庭調解”階段。姜法官向兄弟二人講述古人注重的“孝義”與“興家”的辯證關系,講述發生在我們身邊的家庭因注重孝敬老人而家族興旺的成功例子,詢問弟兄間處事緣何“只能吃虧不能沾光”,提示兩弟兄回憶幼時相依為命的美好時光,幫助二人重溫弟兄間彌足珍貴的手足之情......法律雖然公平、公正,但親情也可貴,如果通過判決,只會加深雙方的矛盾。

通過姜法官動之以情,曉之以理的講述,耐心細致的調解,兩兄弟從最初各說各理,慢慢打開了心結,消除了隔閡,當庭就老父親的贍養及土地權屬達成了調解協議。羅老漢由于耳朵太耳聾,聽不到聲音,但親身感受到兄弟二人從剛開始的劍拔弩張到最后的重歸于好,臉上露出了開心的笑容。羅老漢離開法庭時,拉住姜法官的手,不停地說道:“我說這事擱不著呢,非要鬧到法庭,感謝法官,你們把這個事辦的真好,他們弟兄倆和睦了,我老漢也能多活幾年啦”。

典型意義

“百善孝為先”。贍養老人不僅是道德問題,更是民法典規定的每個子女應當擔負的義務。石佛寺法庭在辦理涉贍養類案件時,始終堅持“調解優先”的理念,不斷引導子女們常念養育之恩,常懷感恩之情,讓父母老有所依、老有所養、老有所樂,努力實現調解結案,使案件結果達到法律效果與社會效果的有機統一。(供稿:史佳)

關鍵詞: 鎮平縣法院 為贍養老父親兄弟反目 法

營業執照公示信息

營業執照公示信息